Rochambelles – UNE MÉMOIRE VIVANTE SUR SCÈNE

Elles ont été mécanos, ambulancières, gradées sur le front… et pourtant, leur nom reste largement méconnu aujourd’hui. Inspirée par l’histoire vraie de sa grand-mère, Valérie Demay signe « Les Rochambelles », un spectacle poignant sur une unité féminine oubliée de la Seconde Guerre mondiale (au Théâtre des Béliers d’Avignon cet été).

Elles ont été mécanos, ambulancières, gradées sur le front… et pourtant, leur nom reste largement méconnu aujourd’hui. Inspirée par l’histoire vraie de sa grand-mère, Valérie Demay signe « Les Rochambelles », un spectacle poignant sur une unité féminine oubliée de la Seconde Guerre mondiale (au Théâtre des Béliers d’Avignon cet été).

À ses côtés, les metteuses en scène Charlotte Bigeard et Merryl Beaudonnet donnent corps à cette épopée méconnue, entre mémoire, théâtre et transmission. Rencontre avec un trio de créatrices habitées par la nécessité de raconter.

Qui étaient les Rochambelles ?

Charlotte : C’est une histoire vraie, mais totalement méconnue. C’est une trentaine de femmes vivant aux États Unis, engagées dans une unité qui a participé au débarquement, à la libération de Paris, et qui ont été les premières femmes gradées dans l’armée française. Elles ont appris la mécanique, porté des blessés, traversé l’Atlantique… Leur engagement est incroyable.

Valérie : C’était la seule unité féminine sur le front. Elles ont pris leur destin en main, imposé leur présence, forcé la porte d’un monde masculin. C’est une histoire oubliée, et pourtant fondatrice dans la féminisation de l’armée.

Merryl : Le nom Rochambelles vient de leur section qu’elles ont elle-même nommée Rochambeau. Les soldats du camp de Rabat où elles se sont formées ont fini par leur donner ce surnom ; cela marque une forme de tournant symbolique, le moment où elles ont été acceptées.

Comment ce spectacle est-il né ?

Comment ce spectacle est-il né ?

V : Ma grand-mère était une Rochambelle. Sa coéquipière, que j’ai connue toute ma vie, a laissé des mémoire très détaillés. Ces témoignages sont restés dans notre cercle familial. Depuis longtemps, je voulais les transmettre : j’ai toujours trouvé fou qu’on ne connaisse pas cette histoire.

C : Valérie a commencé à écrire, puis nous avons monté l’équipe ensemble. Voilà trois ans qu’on travaille en trinôme, dans une vraie collaboration artistique.

M : J’étais d’abord comédienne sur les lectures. Puis on a construit ensemble. L’écriture a nourri la mise en scène, et inversement. Nous voulions que ce projet existe, coûte que coûte.

Pour représenter une telle épopée au théâtre, comment fait-on ?

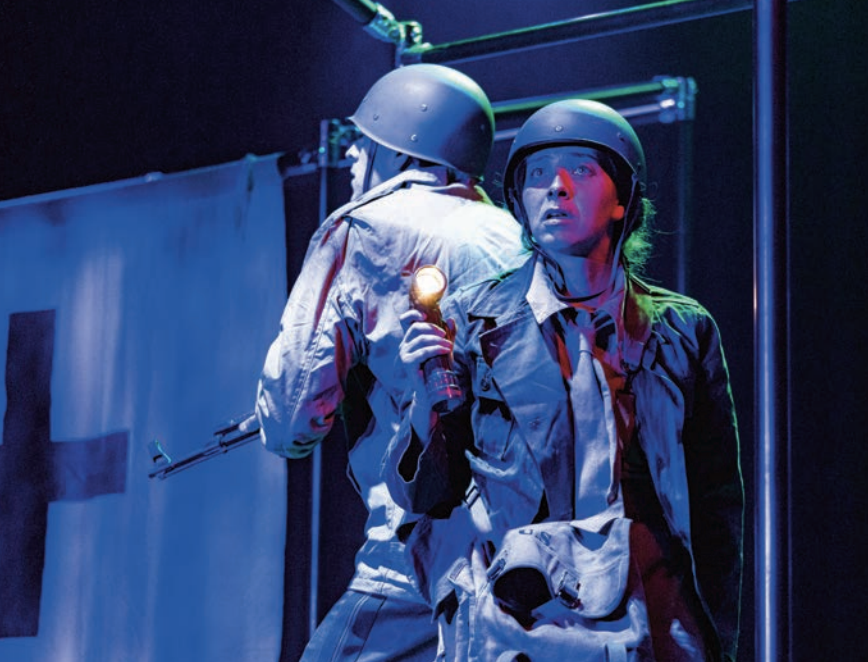

V : Au départ, je n’ai pas du tout écrit le spectacle avec une vision technique. Charlotte et Merryl sont parvenues à tout transposer, à travers un décor remarquablement moderne et modulable, qui peut à la fois être central et se faire oublier.

C : Si l’écriture de Valérie est très cinématographique, on a choisi de se passer de la vidéo et de rester dans un langage théâtral : lumières, sons, corps ont constitué notre matière première.

M : On a notamment travaillé avec des matières brutes comme le bois et le métal pour recréer les images fortes que nous avions en tête : l’ambulance, la péniche de Rabat, le débarquement et la libération à Paris, etc. L’idée était de faire sentir la guerre, sans jamais quitter la réalité et l’organique du plateau.

Comment avez-vous sélectionné les éléments historiques ?

V : J’avais beaucoup d’archives, mais l’enjeu n’était pas de réaliser une fresque historique. Ce qui comptait, c’était notamment de raconter les liens, les transformations et la sororité. Le personnage principal, inspiré de la coéquipière de ma grand-mère, est une exilée devenue Rochambelle presque par hasard. Son parcours au contact de ces femmes bouleverse tout ce qu’elle croyait savoir. C’est notamment cette bascule intime qui rend l’histoire si vivante et rajoute à l’héroïsme de cette femme.

Qu’est-ce qui vous a marquées chez ces femmes ?

C : Leur liberté, leur humour, leur force. Elles sont restées elles-mêmes dans un monde d’hommes, soudées, pleines de tendresse et de culot.

M : Ce qui m’intrigue et m’inspire, c’est leur liberté assumée dans les années 1940 : ne pas se marier, ne pas fonder de famille, choisir une autre voie.

V : En effet, cette rupture avec les schémas de l’époque est admirable.

Leur vécu fait-il écho à votre vécu de femme aujourd’hui ?

V : Leur histoire me renvoie à une question intime : est-ce que j’arrive, moi, à m’affirmer pleinement ? Cette liberté me pousse à réfléchir à ma propre place : suis-je celle que je souhaite être dans l’environnement qui est le mien, sans compromis excessifs, sans me trahir ?

M : Ce qui me touche, c’est qu’elles ont trouvé une manière d’assumer leur féminité sans la renier, même dans un univers extrêmement codé et masculin. Elles portaient des nuisettes sous l’uniforme, faisaient leur mise en pli, sans que ce soit contradictoire avec leur engagement.

Porter une histoire vraie, qu’est-ce que ça change ?

Porter une histoire vraie, qu’est-ce que ça change ?

M : Déjà, Valérie pleure à chaque filage (rires). Il y a un désir de rendre cette histoire vivante, de transmettre avec justesse l’ADN des Rochambelles, qui prend notamment racine dans leur camaraderie.

C : C’est à la fois une émotion particulière et une vraie responsabilité. On entre dans l’intimité, on marche sur un fil. J’ai toujours été fascinée par les petites histoires au coeur de la grande, et celle-ci est un cadeau.

V : Le plus beau retour est sans doute celui de mon père, qui m’a dit : « C’est exactement comme ça que je les imaginais, d’après les récits de ma mère. » Au-delà de leurs actes, on a voulu transmettre leur sororité. Il y a pour moi un véritable devoir de mémoire.

On commence enfin à parler de ces femmes : une allée des Rochambelles vient d’ouvrir à Paris. Il se passe quelque chose, et il était temps qu’elles prennent leur place dans l’Histoire.

THÉÂTRE DES BÉLIERS – Avignon Du 5 au 26 juillet, 10h00, séances supplémentaires les mardis 8, 15 et 22 à 11h45, relâches les mercredis 9, 16 et 23